近日,汕头大学理学院微生物研究平台李伟教授团队在有关我国陆架海真菌生态功能及适应性认知上取得新进展,研究成果以“Metatranscriptomics and metabarcoding reveal spatiotemporal shifts in fungal communities and their activities in Chinese coastal waters”发表在国际生态学研究领域旗舰期刊《Molecular Ecology》上。这也是继2018年、2021年之后,李伟教授团队在该期刊发表的第三篇有关海洋真菌分子生态学的研究论文。

相比于其他海洋微生物类群,海洋环境中的真菌物种资源、多样性及其生态功能等信息仍缺乏足够的认识与了解。这也成为全面了解海洋微生物及其在生物地球化学循环过程中重要作用的一大缺口。近十余年以来,李伟教授团队构建了我国最大的海洋真菌资源库,保藏500余种近6000株海洋来源的真菌;利用DNA分子标记,揭示了西太平洋、我国渤黄海、东海等海域真菌多样性的时空分布格局及其环境驱动力。研究成果极大丰富了对海洋真菌资源及多样性的认知。

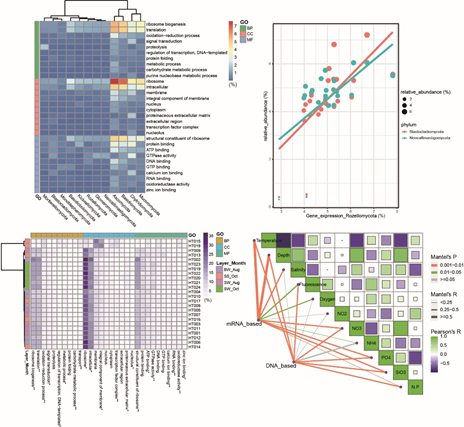

此项研究工作有两个亮点:(1)突破了海洋环境中真菌类群及数量占比的现有认知:长期以来,学界普遍认为双核亚界(子囊菌与担子菌)是海洋真菌的优势类群,数量占比高达90%。然而,我们基于活性基因表达的宏转录组数据,利用多种分类学注释方法,清晰地展示了非双核亚界真菌的高丰度(占比高达53%)以及类群的多样化(13个门级分类阶元)。(2)实现了不同真菌类群代谢功能及活性基因表达的精细刻画:以往基于宏基因组、宏转录组测序数据,被原核微生物大量挤占,难以对真菌甚至真核微生物基因资源及代谢活性开展统计学分析。此次利用真核微生物mRNA具有poly A尾的结构特点,采用Oligo磁珠进行富集,然后高通量测序。结果显示,黄海夏季海水中子囊菌与担子菌占比较高,其碳水化合物代谢活性基因表达量明显高于秋季;而浮游植物发生量较大的秋季海水中壶菌、罗兹菌门等游动孢子真菌占比较高,与寄生相关的信号传导、钙离子结合酶、GTP酶基因等表达量显著升高。不同季节真菌群落组成及其代谢策略的巨大差异,充分反映我国陆架海真菌多样化的生态功能及适应性。

与中科院微生物研究所联合培养的博后王蒙蒙博士、美国伍兹霍尔海洋研究所Paraskevi Mara博士为本论文的共同第一作者,李伟教授与中科院微生物研究所蔡磊研究员为共同通讯作者,汕头大学为第一作者单位。此外,美国伍兹霍尔海洋研究所Virginia Edgcomb教授、法国布雷斯特大学Gaëtan Burgaud副教授参与了合作研究。本研究得到国家自然科学基金项目、科技部基础资源调查项目、汕头大学科研启动经费等资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1111/mec.16905

https://doi.org/10.1111/mec.15986

https://doi.org/10.1111/mec.14440