2022年1月5日,自然指数期刊Geophysical Research Letters发表了汕头大学海洋科学研究院赖忠平团队及合作者关于青藏高原粉尘堆积和生态景观对全球气候变化响应的研究成果:“Tibetan dust accumulation linked to ecological and landscape response to global climate change”(青藏高原粉尘堆积及其与生态景观对全球气候变化的响应)。

在青藏高原的大部分牧场区,粉尘堆积(黄土)的厚度只有几十厘米到一米多,却是当地居民经济和生活的最重要支撑。随着全球气候变暖,高原的土壤退化和沙漠化越来越严重。研究高原黄土的形成和生态意义及其对全球变化的响应具有重要的社会意义。

青藏高原是地球科学研究的热点地区。在当今全球变暖的气候背景下,青藏高原作为对全球气候响应最为敏感的地区之一,理解其地表过程和生态系统演化,对于适应和减轻未来气候突变带来的影响至关重要。

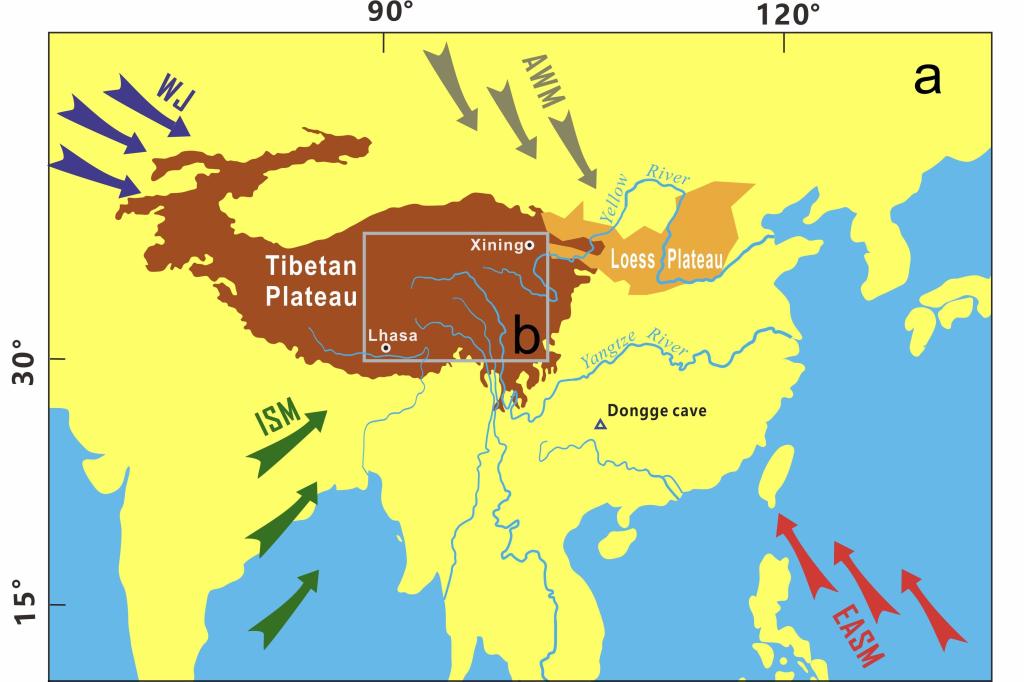

文章应用光释光测年技术研究了青藏高原腹地粉尘堆积的年代,并结合碳十四测年及气候指标分析和对比高原孢粉及降水量等,探讨了青藏高原粉尘堆积的控制因素、高原生态景观的变化及其对全球气候变化的响应;提出了新的青藏高原粉尘堆积模式,并认为该模式与黄土高原的粉尘堆积模式在对全球变化的响应上基本上是反相位的。

测年结果显示,青藏高原的粉尘在末次冰消期(13.4 ± 0.4 ka)或早全新世(9.9 ± 0.2 ka)开始堆积,土壤在中全新世(~8 ka)开始发育。该研究指出青藏高原的粉尘堆积开始于气候暖湿时期,这是由于青藏高原在末次冰期虽然更为冷干,粉尘传输更为广泛,但植被稀疏,不利于近源黄土的加积。随着末次冰消期到来,气候变暖,导致永久冻土消融,有利于粉尘的产生;同时降水增多,植被覆盖度增加,有利于粉尘的堆积。粉尘的堆积被随后的全球性冷干气候(新仙女木事件)中断。全新世开始,气候转暖导致植被恢复,粉尘在9.9 ka再次开始堆积。

汕头大学海洋地质团队组建于2018年,团队的研究定位是:在全球变化及地球冰期气候旋回背景下,以“从源到汇”的系统思维,聚焦流域与三角洲,研究地球表层陆地、河流、三角洲与海洋的耦合演化,及其与人类活动的关系。团队现有教授两名、副教授一名、讲师两名、博士后四名以及博士和硕士研究生十余名。研究领域包括海洋地质与第四纪地质学、地质年代学、地貌学、考古年代学、地下水砷污染与沉积过程的关系等基础研究以及与国民经济相关的重大科学问题。

文章信息:Huang, X., Miao, X., Chang, Q., Zhong, J., Mason, J. A., Hanson, P. R., Ou, X., Xu, L., & Lai, Z. (2022). Tibetan dust accumulation linked to ecological and landscape response to global climate change. Geophysical Research Letters, 49, e2021GL096615.

链接:https://doi.org/10.1029/2021GL096615

文图:黄贤妹