理学院一流本科课程系列介绍

----广东省一流本科课程《韩江三角洲地貌景观资源调查与保护行动》

高等教育高质量发展背景下,汕头大学理学院始终秉持“教学立院、质量强院”的办学理念,将课程建设作为提升人才培养质量的核心抓手。学院以“双万计划”为引领,构建“金课建设-教学改革-质量评估”三位一体的课程建设体系,通过实施精品课程培育工程、深化OBE教学理念改革、健全教学质量保障机制等系列措施,持续推动教学内涵式发展。目前,学院已建成国家级一流本科课程1门,省级一流课程5门,形成具有示范效应的优质课程群。为充分发挥一流课程的标杆效应,实现课程建设质量与教学实效的“双提升”,理学院推出“一流本科课程系列介绍”。本期介绍的是获评2023年广东省一流本科课程的《韩江三角洲地貌景观资源调查与保护行动》。

一、课程介绍

本课程聚焦广东省第二大河韩江的三角洲地区,通过理论学习和野外实践,开展韩江三角洲地区的典型地貌景观资源识别和保存现状调查;学习和贯彻“人与自然是生命共同体”思想,提升对人类活动影响下三角洲自然地貌景观资源保护的意识;通过社会实践开展保护宣传活动,展现服务社会的能力。

二、课程目标

基于我校“坚持人才培养模式改革,创新OBE(Outcome-based Education)方法,强化公益课程服务学习”的办学定位,本课程以海洋科学专业学生为主(40%),面向全校本科生开设,旨在让学生树立服务意识,利用专业知识,实践服务技能,强化社会责任感。

课程目标:

(1)学习知识技能。掌握服务性劳动和地貌学基础知识,学会地貌景观田野调查基本方法。

(2)提升实践能力。通过团队合作,完成韩江三角洲主要地貌景观调查和现状评估。

(3)升华人文素养。引导学生树立主人翁精神,践行习近平总书记提出的“共建人与自然生命共同体”环境保护理念,讲好韩江三角洲地貌景观保护故事,实现我校“知识体系和价值体系同向同行”全面育人的人才培养目标。

三、课程建设及应用情况

1. 本课程的建设发展历程

(1)准备期(2021.1-2022.9)

基于与中国地质调查局“汕头幅海岸带地质调查项目”合作,以及“韩江莲阳河河口障壁岛的形成与演化”和“韩江三角洲地貌演变与潮汕文化历史变迁”等6个国家级/省级大学生创新创业训练计划项目,分别开展了韩江三角洲地貌演变、潮汕历史文化发展与地貌演变之间的关系研究,为课程设立提供了坚实的专业基础。

此外,与潮州青岚国家地质公园、潮汕历史文化博览中心、广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区和南澳县海防史博物馆等单位进行课程协同建设,签约青岚国家地质公园为汕头大学本科生实习基地,为课程可持续发展提供保障。

期间,结合项目实施和实习教学的师生反馈,同步完成教师团队组建、课程目标与实施内容调整,以及考评要求与标准制订等准备工作。

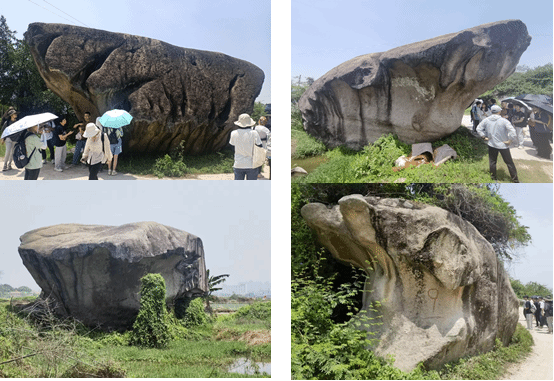

图1 青岚国家地质公园岛丘地貌调查

(2)开课期(2022.9-至今)

2022-2023学年秋季学期:首次开课,进行全校范围学生限额招募,试点田野调查教学,课程反响积极,服务性劳动课程评教全校第一。

2022-2023学年春季学期:完善不同地貌的调查内容,全面开展田野调查实践和保护宣传,再次获得服务性劳动课类全校评教第一,被汕头大学和广东省遴选为一流课程。

2. 课程与教学改革要解决的重点问题

(1)如何有效利用专业(海洋科学)知识进行劳动性服务(知识获取)?

(2)如何精确体现汕头大学“服务性劳动”实践课程特色(课程品牌)?

(3)如何真正满足学生对人文素养提升的价值需求(思政教育)?

3. 课程内容与资源建设及应用情况

(1)课堂理论教学

基于OBE教育理念,突出汕头大学粤东区位特色,讲授韩江三角洲形成过程、地貌景观分布和现状、地貌演变与潮汕历史文化发展关系,以及地貌景观调查方法等,形成数字化教材1套,完成服务性劳动课程理论学习。

(2)田野调查实践

选取韩江三角洲典型特征的岛丘地貌(青岚国家地质公园)、河流地貌(龙湖古码头韩江水利公园)、海蚀地貌(广东潮安海蚀地貌省级自然保护区)、海滩岩海岸地貌(广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区)、障壁海岸地貌(澄海区自然保护区)开展田野调查,安排学生分组分析地貌特征、分布及保存现状,提出建设特征地貌景观点建议(采纳6处),进行专项调查报告撰写和保护宣传策划,并同步以课程公众号推文公开发表(13篇)。

图2 龙湖古码头水利公园河流地貌调查

(3)保护宣传实践

基于韩江三角洲地貌景观田野调查成果,联合潮汕历史文化博览中心开展地貌景观保护宣传活动,针对不同公众群体,分别进行现场宣讲、视频播放、调查问卷、数字故事游戏等劳动性服务。与青岚国家地质公园联合编制研学教材2套。

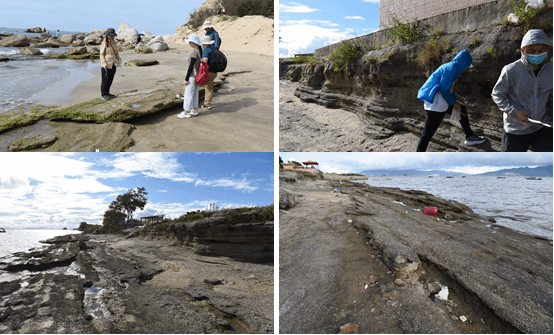

图3 梅林湖海蚀地貌调查

(4)课程思政教育

以理论-实践知识体系和思维-育人价值体系教育为基础,聚焦责任意识(绿水青山就是金山银山)、实事求是(实践是检验真理的唯一标准)、服务社会(满足国家需求)和反思教育(主人翁意识)四个纬度的思政教育理念,将生态环境保护的价值理念和潮汕历史文化融入教学过程,坚持以事实为依据的理念融入田野调查,坚持“满足国家需求”为引导方向,坚持“反思教育”贯彻课程全周期。

4. 课程教学内容及组织实施情况

(1)启发式教学。引导学生运用专业知识,对田野调查的地貌现象进行探索,启发学生思考。对比青岚国家地质公园岛丘地貌(第2讲)和海山岛海岸海滩岩地貌调查(第4讲)结果,引导学生识别其地貌景观现状差异性,引出生态环境保护不平衡等热点社会问题,进而理解“可持续发展”和“绿水青山就是金山银山”保护理念。

图4 海山岛海滩岩地貌调查

(2)沉浸式教学。安排学生分组汇报田野调查和社会实践报告(第6讲),并互相提问质疑(责任意识),陈述证据和理由,渗透“实事求是”和“社会服务”的思政教育理念。

图5 莲阳河口障壁-潟湖地貌调查

(3)案例式教学。通过实例学习优秀的人物事迹及其家国情怀,讲授汪品先院士82岁乘坐我国研发的深潜器“深海勇士号”开展深海调查事迹,体会汪院士深厚的家国情怀(第1讲)。

图6 潮汕历史文化博览中心保护宣传活动

5. 课程成绩评定方式

基于课程全校公选和服务性劳动社会实践课属性,围绕“专业知识掌握、实践能力提升、人文素养升华”三个培养目标,建立了学业考评的“分类点评”体系。学业考评的具体实施环节包括:

(1)教师是成绩评定的主体(70%),综合学生课堂学习(20%)、服务性劳动知识线上测试(30%)、田野调查和实践反思报告(20%)进行考核。

(2)学生不同团队课程汇报互评(10%)。

(3)学生团队负责人评定(10%),评价成员在田野调查、社会实践及课程汇报的贡献。

(4)实践基地评价(10%)。

6. 课程评价及改革成效

(1)有效提升了学生“学以致用”的能力

该课程培养了学生将理论与实践相结合的能力,在社会实践中理解“人与自然是生命共同体”的科学思想,提升了学生对社会实践课程的热情和积极性。自2022-2023学年秋季学期开设以来,在汕头大学实践类课程学生评教中均保持全校第一的佳绩。同时,该课程激发了本科生科研兴趣,参与撰写发表中文核心和SCI检索论文共7篇,获批各级大创项目12项。

(2)扩大了“保护与宣传”的社会效应

通过课程公众号和地貌景观保护宣传活动,获得有效调查问卷逾2000份,服务社会各界超过一万人次。建立7个社会实践合作基地和3家本科生教学实习基地,与青岚国家地质公园、潮州自然资源局等11家单位合作,承办“世界地球日”主题周活动,被潮州和汕头电视台等粤东主流媒体进行报道,引起粤东民众的广泛关注。

四、课程特色与创新

1. 课程特色

(1)立足地方

本课程聚焦广东省第二大河(韩江)三角洲地区,选取粤东地区1个国家地质公园、3个省级自然保护区和2个历史文化博览中心作为调查和实践基地,充分发挥汕头大学的区位优势,提升粤东民众对自然景观的鉴赏能力与保护意识。

(2)聚焦前沿与热点

针对人类活动剧烈影响下的自然景观资源保护等前沿与热点社会问题,开展韩江三角洲地貌调查,启发学生自我思考。

(3)思政引领

积极学习和践行习近平总书记“人与自然是生命共同体”重要思想,增强学生社会实践能力,提升广大青年学生的自然景观与生态环境保护意识。

(4)服务社会

引导学生提出韩江三角洲地貌景观保护的相关建议,开展保护宣传活动,展现服务社会的能力和课程应用价值。

2. 教学改革创新点

(1)课程理念创新

1)专业特色与地方特色结合

基于课程“地貌调查”专业属性(专业特色:海洋科学),及“韩江三角洲”地理和地质背景(地方特色:粤东地区),将理论学习和田野调查相结合,将专业知识有效应用于自然地貌景观调查与保护。

2)多学科融合

根据学生的专业背景,进行分类培养,鼓励个性化发展。引导学生运用不同形式进行调查成果展示和宣传,提高学生的团队协作能力。

(2)评价方式创新

建立“分类点评”体系,全方位反映学生实际贡献,侧重学生人文素养的自我提升,增强学生的参与感和成就感。

五、课程团队

课程负责人:王中波,博士、教授、博士生导师。主要从事海洋沉积与环境、第四纪地层与全球变化研究。先后主持3项国家自然科学基金项目、2项国家海洋地质专项项目和4项国家海洋基础性公益性地质调查项目;获得自然资源部科学技术二等奖2项、浙江省科学技术进步二等奖1项、中国地质调查局科技奖二等奖2项和山东省地球物理科学技术奖一等奖1项;在Global and Planetary Change、Geomorphology、Palaeo-3和Quaternary Geochronology等领域主流期刊上以第一/通讯作者发表学术论文50余篇,2013年入选中国地质调查局“青年地质英才”计划。主要承担《海洋地质学》《海洋地层学》《韩江三角洲地貌景观资源调查与保护行动》等本科生及研究生课程。

团队成员:

赖忠平,博士、二级教授、博士生导师。主要从事自然地理、地貌与环境变化、海洋科学和地质年代学等研究。牛津大学 Clarendon Scholar、 德国洪Humboldt Fellow。中国“国家优秀留学生”,省级高层次人才。2021以来连续入选美国斯坦福大学“全球前2%顶尖科学家终身成就榜单”(World‘s Top 2% Scientists:Career- long impact),2020年以来连续入选“全球前2%顶尖科学家年度影响力榜单”(World’s Top 2% Scientists:Single year impact;入选爱思唯尔2024“中国高被引学者榜单”。现任国际SCI刊物Catena (中科院1区TOP)主编(Editor)、Geochronometria物理学编委。教育部地理科学教指委委员;英国NERC基金会、瑞士国家基金委和挪威国家基金委评审专家。在Science Advances等刊物上发表SCI论文190多篇,ResearchGate上H指数51,引用8100多次。中国青藏高原研究会理事、中国冰冻圈科学学会理事、中国冰冻圈科学学会冰冻圈与第四纪环境变化专业委员会主任。

涂 华,博士、讲师、硕士生导师。主要从事宇宙成因核素测年研究,关注的领域包括边缘海海盆地质演化历史、晚新生代海陆地层年代框架和早期人类演化的年代学等。目前已主持国家自然科学基金项目1项,发表SCI刊物论文20余篇,其中包括Science Advances, Quaternary Science Reviews等TOP期刊的一作或通讯作者论文9篇。

王 峰,博士、讲师、硕士生导师。主要从事环境磁学、环境演变与环境污染研究。主要关注河口海岸地区的地貌与环境演化、沉积物源汇过程、微塑料污染等科学问题。目前主持国家自然科学基金青年项目和广东省自然科学基金面上项目各1项。已在Global and Planetary Change、Journal of Hydrology、Catena、Marine Geology等国际主流SCI期刊发表第一作者或者通讯作者论文9篇。

吴扬名,博士、讲师、硕士生导师。主要从事大洋俯冲动力学研究,重点解决俯冲带深部演化对浅表岩浆活动和构造变形的影响,从而服务于活动陆缘灾害机理和预警研究。目前主持国家自然科学基金青年项目,中国博士后科学基金面上项目、广东省自然科学基金面上项目等。在国际刊物发表SCI论文10余篇,其中第一作者论文发表在自然指数期刊 GRL、JGR: Solid Earth,以及中科院一区期刊GSA Bulletin和Gondwana Research。

杜心怡,硕士,毕业于汕头大学英语语言文学专业,现为汕头大学生物学系教务员。主要负责课程服务和理论教学,指导学生进行团队协作和实地考察等。

图7 课程公众号

图8 课程学生文创作品